自分の内面に目を向けて、生まれてきた意味や、今世での役割を思うときに、私たちは時折、ふと魂のルーツについて考えたりすることがありますよね。

かつて、雅やかな京の都で、公家たちが華やかな文化に包まれた暮らしを送る一方で、都から遠く離れた東の地、坂東と呼ばれていた、現在の関東地方一帯では、それとは異なる、力強い文化が育まれていました。

「坂東武者(ばんどうむしゃ)」と呼ばれる、武骨でたくましい日本の武士たち。

彼らは自分たちの土地を命がけで守り、その武力と実直さで、やがて、日本を動かす大きな力へと成長していきます。

そして、この坂東武者の中でも、ひときわ異彩を放ち、その名を轟かせたのが、まさに私のルーツにも繋がる平将門(たいらのまさかど)公です。 つまり、私と妹のBeBeは、関東平氏、すなわち坂東武者の血を引いているんです。

ところで、ここで少々補足です。

この「坂東武者」という言葉について語る際、時折「東蝦夷(あずまえびす)」という言葉が、同じ意味合いで使われることがあります。 しかし、これらは本来、まったく異なる意味を持つ言葉です。

「あずまえびす」というのは、むかし、都の人々が、朝廷の支配下にない、関東から東北の方にかけて住んでいた人たちのことや、その文化、生活様式を指して使った言葉でした。

ただ、都の人々が、関東の武士たちの荒々しさを嫌って、そのように呼ぶこともあったようで、混同されるようになったのかも。

実際、私のように九州に住んでいると、この言葉を耳にする機会はまずありませんし、この令和の時代「あずまえびす」という言葉自体を、一生耳にせずに過ごす人の方が多いかと思うのだけど、こんな雑学(?)も、知っていると、平安時代の地域性や文化の多様性がより深く見えてきて、面白いです。

さてさて、平将門といえば、スピリチュアルやオカルトに興味のある方でしたら怨霊としてのイメージが強い方も多くいらっしゃることかと思います。

歴史的な側面から解説すれば、彼は平安時代中期、朝廷の圧政に立ち向かった武士として関東で名を馳せ、領民のために力を尽くした“反逆の英雄”として語り継がれる存在でもあります。

かつての下総国(現在の茨城県西部から千葉県北部)に広大な私領を持っていた平将門は、時に朝廷の役人と対立しながら、争いが絶えなかった坂東の地において武士団を束ね、その圧倒的な武力とカリスマ性で、瞬く間に勢力を拡大してゆきます。

やがて彼は関東八カ国を制圧し、朝廷からの独立を宣言するという、前代未聞の行動に出るわけですが、これは都の人たちからすれば、とんでもない「反乱」でした。

そうして、反逆者として処刑された平将門の首が、東京都千代田区大手町の「首塚」に、今も丁寧に祀られていることは、とても有名ですよね。

さて、その平将門公の娘が、父である将門の志を継いで、美しき妖術使いとなり、再び京に反旗を翻した・・・という話をご存知の方はさほど多くはないかもしれません。

滝夜叉姫(たきやしゃひめ) この人こそが、坂東武者の血をひく、とてつもなく強い信念をもつ女性。

父の無念を晴らすため、愛する父と一族を奪った者たちへの激しい復讐心で「妖術」の力を身につけたと言われています。

すごい・・・‼️

彼女の本来の名は「五月姫(さつきひめ)」や「滝姫(たきひめ)」とも言われていますが、とにかくこの滝夜叉姫こそが、平将門の娘として最も有名で、昔から歌舞伎や浄瑠璃、浮世絵などの題材となってきた人物です。

平将門には、何人かの娘がいたと言われますが、中でも史実性が高い女性が、如蔵尼(にょぞうに)という方です。

平将門の三女とも、系図によっては長女という説もある人で、特に地蔵菩薩への信仰が篤かったため、「地蔵尼」とも呼ばれました。

そして、彼女こそが「滝夜叉姫」のモデルであろうと言われています。

伝説では、この滝夜叉姫が、下総国(現在の茨城県や千葉県)で妖術を使い、朝廷転覆の反乱を起こそうとしたのだ、と語り継がれています。

しかし、朝廷の命を受けた大宅中将光圀(おおやけのちゅうじょう みつくに)や、山城光成(やましろのこうせい)らとの激闘の末に敗北しました。

その後は、自害したとも、尼寺に入り、生涯を終えたとも伝えられています。

ところで、この滝夜叉姫が行った妖術の修行として語り継がれているのが、あの有名な「丑の刻参り」です。

夏の定番の怖い話として、オカルト好きの方にはおなじみの、あれですよ!

滝夜叉姫は、京都の貴船明神の社に七日七夜の「丑の刻参り」で願掛けを行い、呪術を授かったとされています。

白装束に身を包み、頭にはロウソクを立てた五徳を乗せ、藁人形に五寸釘を打ち込む・・・(ガクブル)・・・現代にも伝わるあの呪詛の儀式が、まさに滝夜叉姫の妖術の源流であると伝えられているのです。

歴史的な記録としての信ぴょう性はさておき、彼女の物語の、父の仇を討とうとする気高い意志と、支配に抗う精神には、なんだかこの現代にも通じる、女性の強さを感じてしまうんですよね。

出身や肩書、現在の立場や住んでいる場所がどうであれ、“自分の中にある誇り”を語るとき、私たちはどこか強くなれるもの。

それは他人を踏み台にするための優位性ではなく、自分の芯を支える、静かで確かな力であるように思えます。

ところで、茨城県坂東市の国王神社には、将門の三十三回忌にあたり、如蔵尼が刻んだとされる将門の神像が現存しているのだそうで、福島県にある神社にも、如蔵尼が自ら刻んだ将門像が伝わっていると聞きます。

非常に興味深く、歴史好きな私としては、たまらなく行ってみたくなっちゃいます。

とはいえ、これは男女問わずですが、歴史の授業は苦手だ〜とか、歴史なんて全く興味がないよ、という方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、過去に生きた人たちが、どのような思いでどんな決断をしたのか、そして物事がどのような経緯で今に繋がってきているのか・・・過去の人たちの心にフォーカスしながら史実を読み解いてゆくことは、なんだか自分を高めるレッスンにもつながる気がするのです。

こんなに面白い、人生のテキストがあるのに、知ろうとしないのはもったいない❗️と、隠れ歴女の私は思うんですよね。

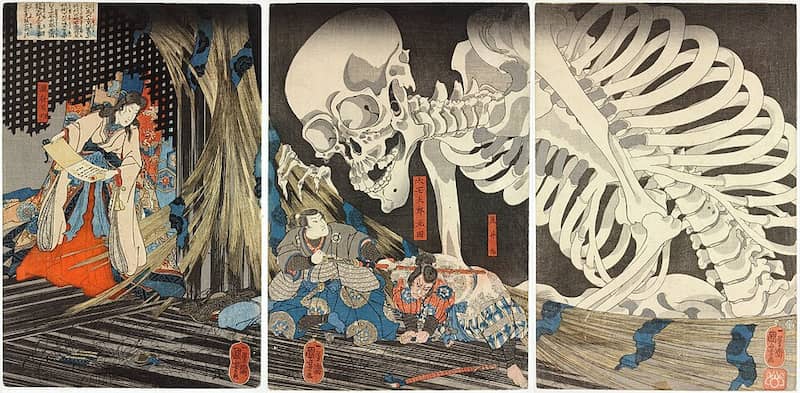

とても有名な 歌川国芳『滝夜叉姫と骸骨妖怪』 ヴィクトリア&アルバート美術館所蔵

今日もご覧下さってありがとうございます。

このバナーをポチっとクリックして、ブログのランキングアップにご協力くださいませ‼ 応援よろしくお願いします。

「人気ブログランキング」・「天然石・パワーストーン ブログランキング」に参加しています。 あなたのクリックがこのブログをささえてくれています♡