セブ島に来て、あっという間に2週間が過ぎました。

ここでの暮らしのカンも取り戻してきたし、先生との会話もますます楽しくなってきたし、いろんなことに身体が馴染んできた気がします。

それなのに、ここにきて、まさかの「英語がすんなり出てこない」現象に陥っています。

最初の1週間目のほうが、もっと話せていた気がする。

なのに、今は逆に言いたいことが言えず、つい考え込んでしまうのです。

もしかして、頭の中が“整理モード”に入っているのかなあと思うのですが、「他の人も、こういうことってあるのかしら?」と思ってちょっと調べてみたんです。

すると、どうやら留学して半月くらい経ったあたりって、ちょうど“情報の渋滞”が起きる時期らしい。

こちらに来た当初は、いわゆる”勢いで乗り切る”といった感じだったのだけど(要はゴリ押しで会話をすすめる感じ)、どんどん頭の中が忙しくなってくるのに対して、言葉が出てこなくなってしまうのです。

当然、先生たちは、日本語はいっさい使ってくれませんから(そもそも、日本語自体を全く知らないのです)会話する際、こちらが知ってる単語でなんとか乗り切る必要があるのですが、それを整理するのに、頭の中が渋滞を起こしてる状態。 ← 今ここ。

その結果、いざ話そうとすると、咄嗟に言葉に詰まってしまうって感じです。

それに加えて、ちゃんと話したい気持ちが、逆にブレーキになってしまっているというのもあるかも。

まあ、これがある意味、上達のプロセスの一つであるとすれば、救われるのだけどな。

そもそも、完璧に話そうとするあまり沈黙してしまうのは、日本人にありがちなことだ、といいますよね。

真面目さとか、相手への配慮、恥をかきたくない気持ちや、丁寧さ・・・どれも、日本人の多くが持つ特徴的なものかと。

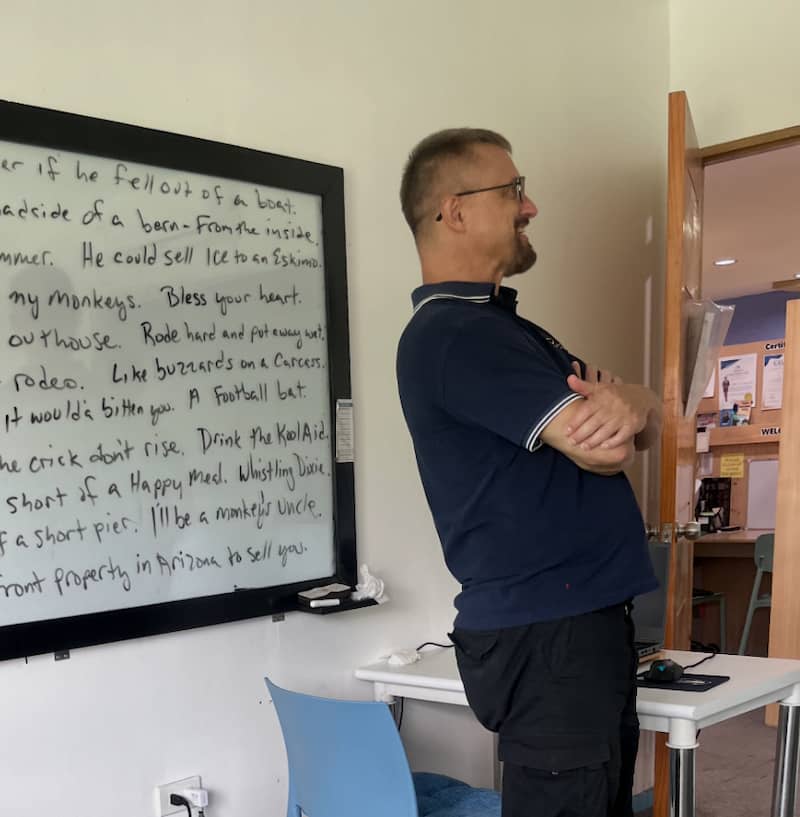

ところで、私が受けているグループレッスンの先生、アメリカ人のTeacher Jasenの授業は、まるで本物のスタンドアップコメディーショウを見ているような、めちゃめちゃ楽しい授業なんですよ。

是非もう一度、彼のトークが聞きたくて、昨年と同じ語学学校に行きたいとBeBeにリクエストしたくらい、熱のこもった授業を全身で行ってくれる先生なんです。

話のテンポや声のトーン、話のスピード、そして、表情やゼスチャーがとにかく絶妙で、話の内容だけでなく、彼の作り出す空気や間合いが、それはもう素晴らしい。

彼の話ぶりを聞いていると、英語というのは感情のエネルギーを、そのまま声にのせる言語なんだなあって気がしてきます。

喜びや驚き、理解や共感・・・日本語のように”思考の整理をしてから言葉にする”、という順番ではなく、英語は”心の動きの順番に言葉が伴う”感じなのかな、と思うのだけど、もしかすると、この“表現の仕方の違い”に、私は未だに慣れずにいるのかもしれない。

とはいえ、こういった語順の違いが、日本人が”思慮深い民族”と言われることに繋がっているのかも、なんて思ったりもして。

さて、そんなJasen先生から、先日、あることを教えていただきました。

「long long time ago」のように、同じ英単語を繰り返して意味を強調する表現法を、英語では “reduplication(リダプリケーション)” と言うんだよ…という授業の中で、「他に何か思いつく言葉がある?」ときかれたので、私は咄嗟に思いついた「Green green grass of home」と答えたんですね。

すると、彼は「おお❗️それは良い❗️」と言った後で、「あれは、刑務所の話しなんだよ」と教えてくれました。

ご存じでした?? 私にとっては初耳で、驚いた。

この曲が作られたのは、1960年代のアメリカなのだそうですが、「懐かしい故郷に帰る」という、優しくてあたたかい歌だと思っていたのだけど、実は後半の歌詞は、

Then I awake and look around me,

At four grey walls that surround me.(そして目を覚ますと、自分を囲むのは灰色の四つの壁)

つまり、彼は夢の中で故郷に帰っていた だけで、実際は刑務所の中にいたのですね・・・。

さらに歌はこう続きます。

There’s a guard and there’s a sad old padre,

Arm in arm, we’ll walk at daybreak.(看守と老神父がいる。夜明けに腕を組んで歩く)

この「夜明けに歩く」というのは、刑が執行されると言う意味。

わあ・・・、知らなかった、そうだったのか・・・❗️

この曲が、長い年月を経てもなお、世界中の人々を温かで優しい気持ちにしてくれるのは、ゆったりとした明るい旋律だけではなく、「懐かしい場所へ帰る」という、心に安らぎを与えてくれる曲だから。

人は誰しも、帰りたい場所を心のどこかに持っています。

西洋のカントリーソングである「Green, Green Grass of Home」という曲は、命の終わりを“帰ること”として描いた歌なのですね。

人の命が終わるということを、”安らぎ”として受け止める姿勢は、どこか東洋の思想につながるところもあります。

西洋では「天国へ昇る」という“上へ行く”のイメージが強いけれども、東洋では「土に還る」という“下”への表現がなされます。

ただ、どちらにも共通しているのは、やがて帰る場所がある”希望”として受け止めること。

留学生活、語学の上達は今ひとつなのだけど、本当にたくさんの学びの機会を与えられていて、全てのことに感謝しかない。

本当に、この授業だけ別料金をお支払いしてでも、素晴らしいショウを鑑賞する価値がある、ってくらい全身で魅せてくださる先生です。

今日もご覧下さってありがとうございます。

このバナーをポチっとクリックして、ブログのランキングアップにご協力くださいませ‼ 応援よろしくお願いします。